かわいそうに、もう少しで今年の冬も越せたのに

この冬も、また性懲りもなく手袋を落としました。あーあ、ノースフェイスだったのに。

手袋ってやつは、なんであんなに無くしやすいんでしょう。30年ちょっとの人生で財布も携帯も落としたことはないのに、手袋はどうもダメです。これまで2年と持ったことはなく、生き別れの双子ばかりを量産してきました。罪深い男です。

なくしやすいのは自覚しているから、手袋を外すときは細心の注意を払って、いつも左右を留め具でぱちんとまとめてからしまうようにしています。今回、手袋を落としてしまった瞬間にははっきりと心当たりがありました。スーパーで買い物をした帰り道、電力会社からかかってきた電話をとったときだ。間違いない。電話に出るときに慌てて左の手袋だけを外して、そのまま落っことしてしまったのだ。悔しい。悔しい。いまいましい電力会社め。

冷たい左手をポケットに突っ込み、どんより暗い気持ちで家に帰る途中、思い出しました。これまで片割れとして残された歴代の手袋は、衣装ケースの一角に未練がましくとってあるんだった。たしか以前にも同じノースフェイスの手袋を買った(そして1年で落とした)。しかも同系色のやつだったはず。これはもしかすると、もしかするかもしれない。偉いぞ、おれ。数年越しの伏線回収だ。さあ、奇跡の逆転ホームランを見せてくれ。

家に帰って祈るような気持ちで衣装ケースを漁ってみると、これがなんとまあ、めでたくノースフェイスの黒い手袋の右手だけが、2つストックされることになりました。ままなりませんね。おとなしく、次も黒のノースフェイスを買おうと思います。

梅が咲き始めるころに、路傍で所在なさそうにしている片手袋を見つけると「かわいそうに。もう少しで今年の冬も越せたのに」と、痩せて凍え死んだ家畜を見守る遊牧民のような気持ちになります。

アラビア文字との和解、あなたたちの上にこそ平安を

デイリーポータルZで記事を書きました。よろしければ読んでやってください。

記事冒頭では「神秘的」と表現したものの、よりストレートに表現すれば、取っ付きにくいアラビア文字。中東某国でレンタカーを借りるとき、外国人用の英語のメニューがあるのにアラビア語の資料を見せられながら雑に説明されたことがあり、ちょっと卑屈な苦手意識があった。実は今回の記事、おれ自身がアラビア文字との和解を図るためのものでもあったのだ。

(記事本文でも触れているように、菩薩のような山岡先生の丁寧なご説明によりアラビア文字への親近感は大いに増した。めでたしめでたし)

本編で盛り込まなかったお話がいくつかあるので、ここで供養させていただきます。

文字のカタチが変わるとて

アラビア文字は、単語のあたま・中ほど・お尻のどこに使われるかによって文字のカタチが変わる。

これによってアラビア文字初学者の心を的確に砕こうとしてくる。覚える文字、めっちゃあるやん…と。

ただよく考えればおなじみのラテン文字系列の言葉とて同じこと。文の初めは大文字で、という謎ルールがあるではないか。

古い兄弟であるギリシャ文字・キリル文字・ラテン文字にあって、実はアラビア文字にないもの。それが大文字・小文字の区別なのであった。アラビア文字サイドからしてみれば、なんの意味があるんだこのダルい区別はと思うことだろう。

右から左へ、左から右へ

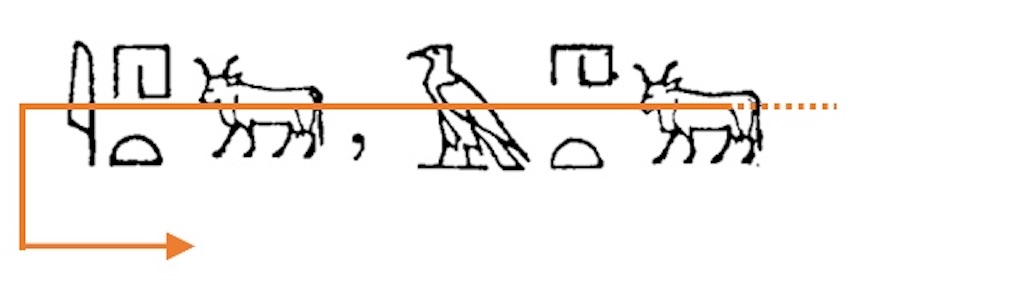

祖先のヒエログリフは右からでも左からでも自由に書けるから、アラビア文字が右から書き始めるのはなんら不思議なことではない。取材中のハイライトともいうべきこの学び。本当にポンと膝を打ちたいような気分だった。

とはいえ、現代に生き残るヒエログリフの子孫たちの中で、右から書くのはアラビア文字とヘブライ文字くらいのもの。圧倒的に少数派になったのはなぜだろう。普通、右利きの人間が文字を書くとき、左から書いた方が手が汚れない。こう考えると左から始まるのが多数派であることは容易に説明がつく。石板に彫るという行為が、柔らかなシート状のものに書きつける行為へと変化する過程で、右から派は淘汰されていったのだろう。そう考えればやはり究極的には山岡さんのいう「アラビア文字がきわめて古いスタイルを保っているから」というシンプルな答えになるのかもしれない。(我が母語、日本語もこの間まで右から左という稀有な横書きスタイルを持っていたことはいったん置いておこう)

ちなみにこの話題で飛び出したしょうもない質問は「スーパーマリオみたいなゲームも、アラビア語話者は右から左にスクロールするほうがプレイしやすいんでしょうか?」でした。先生すみません。

神聖四文字とggrks

アラビア文字はほぼ子音のみで記述するというのもまた、初学者の意欲を効率的に粉砕する。

ただこれについてもアラビア文字固有の特徴というわけではなく、ヒエログリフから受け継いでいる遺伝子なのだ。

ヒエログリフのような象形文字は、初めはモノや概念そのものを指していた。見た目通りの機能。しかしだんだんと文字の便利さが理解されるにつれて、いちいち新しい文字を用意するのは大変になるし、外国の文化を表現するときなどにも支障がある。そこで本来は「手」の意味を持つ象形文字を、「T」という音も表現できるように工夫してみたのだ(創作の例です)。こうしてうまれた文字を音で表現するというシステムはたいへん便利で、のちに広く使われるようになっていく(別系統ですが、漢字という表語文字から仮名を作った日本語も同じ発想ですね)。

オリジンであるヒエログリフからして、実は子音中心なのであった。母音も一緒に記述したほうがわかりやすいなという発想は、後付けの発明。ヘブライ語の神の名前が、ヤハウェだかヤーウェだかエホバだか、正確なところがわからないという話をきいたことがある人もいるかもしれない(神聖四文字。YHVHとだけ記録されていてなんと発音するかは正確には不明)。

記事ではこうした特徴を説明するにあたり、天ぷら蕎麦(tmprsb)を例に持ち出してみたのだけど、SNSで「ggrksだな」「kwsk」などのコメントがたくさんあった。しまった。そうだな、そっちの例のほうがわかりやすったな…悔しい!

記事中に参考文献としてつけるのを忘れてしまっていたけど、この本にもだいぶ助けていただいたのでした。ありがとうございました。

砂漠のオープンカフェは涼しい

中央アジアはお茶の国。とても居心地の良いオープンカフェの記事を書きました。

記事の構成上、盛り込めなかった余話があるのでここにあとがきとして。

緑茶か紅茶か

老若男女がしょっちゅうお茶を飲みながら暮らすこの国で、お茶のスタンダードはホットの緑茶。地域差があって北部はおもに紅茶、中央部から南部にかけては緑茶が好まれるらしいけど、おれが旅行してきた地域は圧倒的に緑茶優勢だった。

あまり緑茶になじみのない国でたまに見られるような、砂糖入りとかでもなく、拍子抜けるくらい普通の緑茶。それがとにかくほっとする。日本で飲むものより、色は黄味がかっていて味もすこしワイルドな感じ。

あとなぜか、やたらと茶柱が立つ。ただしここも日本とは違って、どちらかというと縁起がいいことではないようなことを地元の人に言われた。吉凶は逆でも、湯呑みに茶の茎が立った立たないに注目する共通点はおもしろいなあ。

みんなが同じ湯呑みを持っている

記事中でも頻出するけどこの特徴的な模様の茶器がとてもかわいい。

白い陶器に深い青色で描かれた綿花柄。ふちどりには安っぽくて屈託のない金色。どこの家庭にもこの柄のポットや湯呑みがあり、そのあたりにお茶飲み文化の力強さを感じる。日本でみんなが同じお茶碗で白ごはんたべてるなんてこと、ないもんね。

伝統の綿花柄もいいけど、びたびたにゴージャスなこのあたりの茶器もかわいい。

こんなにかわいいポットが、ひとつ4ドルか5ドルくらい。重たいけど、いいお土産になる。

カテキンで客をもてなす文化

外からやってきた人間に対するもてなしの気持ちがとても篤いこの地の人々。どこにいってもお茶を勧められる。ホテルや人の家ではもちろん、市場でお店で買い物をしていてもすこし話が込み合うとお茶が出てくる。10分以上会話をするときはお茶がないと失礼、というルールでもあるのだろうか。

これは友だちの家で受けたおおごちそうのおもてなし

ガラス職人のおじさんに写真を撮らせてもらっていたら、親方みたいな人がシームレスにお茶を持ってきてくれた

旅行中は本当にあちこちでお茶のもてなしがあるので、毎日カテキンの加護を受けることができる。あなたの上に平安とカテキンあれ、だ。

東海林さだおにいざなう罠と、16時間絶食男

デイリーポータルZで記事を書きました。

そういえば東海林さだおさんとの出会いは、割とはっきりおぼえていて、ロシア語通訳者 米原万里さんのエッセイの中に出てきたのだった。

「モスクワへ向かう機中で読んでいたのだが 、わたしがあまりにもしばしば座席でのたうち回って笑い転げるものだから 、隣席のロシア人のおっさんの好奇心がどんどん膨張していくらしくて 、少しずつこちらに身を乗り出してくるのがわかる 。」

この一文を読んだおれもやはり、ロシア人のおっさん同様に好奇心がどんどん膨張し、すぐさま『トンカツの丸かじり』を購入した。電子書籍なので購入日も記録されている。2017年1月30日。これがおれと東海林さだおさんとのファーストコンタクト。さだお記念日。なお翌31日にはすぐさま『キャベツの丸かじり』に手を出している。

ここからは坂道を転げ落ちるようにハマってゆき、3年後には40冊の丸かじりが本棚からはみ出し枕元に積み上げられているのだった。しかも最近は丸かじり以外のさだお本にも手を出し始めている。ドラッグ撲滅のポスターではないが、まさに「軽い気持ちで手を出したせいで…」というやつであった。おれは米原万里さんの仕掛けた罠に見事にかかったのだ。

今回の記事に寄せられたありがたいコメントを読んでいると、こうした「東海林さだおにいざなう罠」はいたるところに張り巡らされているのだなと実感した。ある人は小学校の図書室で勧められ、ある人は親の本棚から拝借して。おれのように著名人がファンを公言していたからというのもあるし、有名ブロガーやライターが推薦していたという声もあった。

そしておれもまた、このたびネットの海に新たな罠を一つ仕掛けたということになる。作品を楽しむだけでなく、人に語らないと気が済まないのが東海林さだお作品の魅力。おれが仕掛けたこの罠に誰かがはまって、さらに新しい罠を再生産してもらえればこれほど嬉しいことはない。

突如話はかわって、うなぎである。

何かというと、本編記事の冒頭で引用した「ドックあがりのトンカツ」。1500編の丸かじり作品のなかでマイベストがこのお話なのだけど、つい昨日、奇しくも東海林さだおさんと同じ、16時間絶食明けの昼下がりを経験する事態にいたった。

あと1時間でメシが食えるぞ、そういうタイミングで頭の中にぐるぐる食べ物が駆け巡り、運命的にぴたりと止まったメニュー。おれの場合、それがうなぎであった。

食事の30分前。うなぎと決めた以上、もう一つの悩みどころは等級である。グレードである。松竹梅である。低血糖の頭でうなぎ屋についてから考えるのでは、気が急いて適正な判断ができない。あらかじめ決断しておいて、席につくなり注文するのがスマートだと考えた。

久しぶりのうなぎだからな。松か竹か。胃の方面からは、最近は小食気味だし竹くらいでどうかと伺いを立ててくるが、脳みそは16時間の絶食をタテにして最上位の注文を猛プッシュしてくる。

目当ての店に歩きながら考える。OK、ではこうしよう。等級ありきではなく、予算制だ。松が3000円を超えるようなら竹でいく。シンプルにして明快、最適な決定方法だ。鼻息荒く店の引き戸をがらがらと開ける。

果たして、店のメニューはこのようなものであった。

2850円…!「菊」に決定の瞬間だった。予算スレスレ、しかも特上の一言がわざわざ添えられている。「梅」との価格差750円にぐっと期待がかかる。一般的な松竹梅とは違い、菊が最上位というのは予想外だった。

しかし注文は決まったのに、おじいさんの店主はなかなかやってこない。ワンオペなのだ。お年寄りのワンオペに無理をいってはいけない。おじいさんは焼き場で先客のうなぎにかかり切りだ。その背中をみて、焦りが募る。胸にそわそわが去来する。もやもやが去来する。もうやめてくれ。胸中は黒い磁気テープを滅茶苦茶に引っ張り出したみたいに、ぐじゃぐじゃになる。

ふと、ぐじゃぐじゃの奥のほうから、何か穏やかに訴えかけるような声が聞こえたような気がした。ゆったりとした足取りで漸くやってきたおじいさんに告げる。「うなぎの梅と…あとビールをください」。

おじいさんはこちらをちらりとみて言う。

「大と小があるけど」

「大でお願いします」

予算3000円で最高のランチが決まった瞬間であった。あのぐじゃぐじゃの向こう側から「ビールはいいのかい?」という天啓を送ってくれたのは東海林さだおさんだっただろうか。

ビールは量り売りの時代へ

ステイホーム。酒場が空いていないのなら、うまいビールは家に持って帰って飲みましょう。そういう記事を書きました。

チョップド担々麺

ローソンの汁なし坦々麺、248円。冷凍食品。レンジで5分できちんとうまい。

坦々麺も汁なし坦々麺もふだん食べつけないので、これが「店」と比べてどの程度うまいのか、形容し説明するようなコメントはできない。ついでに冷凍食品も食べつけないので、「最近の冷凍食品の進化は…!」みたいなコメントもできない。ただ、会社の近くの中華料理屋で700円ですって言われたら、しばらく月に2回くらい食べてもいいかなというような。そんな評価をおれとしては抱いている。

話はこれで以上なのだが、それではあんまりなので、もう少しだけ。たしかにこの汁なし坦々麺、うまいのだが欠点があるとすれば二つ。まず、おれにはやや味が濃い。それに、野菜がほとんど入っていない(ひき肉はたくさん入っている)。

この2点の問題は相殺解決が可能だ。鍵は、チンする5分間にある。この時間を利用して適当に切り刻んだ野菜を加え、チョップド汁なし坦々麺にするのだ。

何せ時間は5分だ。処理はさっさと済ませなければならないよ。

アボカド。

チョップド。

長ネギ。

チョップド。

しば漬け。

チョップド。

ししとう。

フライド。

トマト。

ダイスド。

かいわれ。

チョップド。

水菜。

チョップド。

長ネギ。(二度目)

ミンスド。

オクラ。

ボイルド。

もちろん上記のすべてを準備する必要はない。これらはあくまで一例なので、各自で好きな野菜を好きな種類だけ選んでもらえれば結構。冷蔵庫の残り野菜でも、その日安かった野菜でも自由な気持ちでチョップしてほしい。あるいはスライスドでもフライドでもミンスドでもボイルドでも、いかようにでもしていただきたい。

とにかく大事なのは、麺が温まったことを告げるチンだかピーだかが鳴ったそのときには、野菜が準備されていることだ。地獄ほど熱い麺の内袋を破り、どんぶりに空ける。げしげしと混ぜる。しかるのち野菜を盛り付ける(最後の二つの工程は前後可能)。

おすすめは、ししとうとしば漬けです。